El còmic americano

En 1939 el cómic americano, como les ocurría a los castores y las cucarachas en la prehistoria, era más grande y, a su propio modo engorroso, más espléndido que su descendiente moderno. Aspiraba a las dimensiones de una revista elegante y al grosor de un pulp, ofreciendo sesenta y cuatro páginas de papel chillón (incluida la portada) por el precio ideal de diez magros centavos. Aunque la calidad de sus ilustraciones interiores solía ser execrable en el mejor de los casos, las portadas aspiraban en cierta medida a la pericia y el diseño de las revistas elegantes y al brío de las revistas pulp. En aquellos días lejanos, la portada del cómic era un póster que anunciaba una película soñada, con una duración de dos segundos, que cobraba vida en la mente y desplegaba su esplendor justo antes de que uno abriera aquellos fajos grapados de papel basto y las luces se encendieran. A menudo las portadas eran pintadas a mano, en lugar de simplemente entintadas y coloreadas, por hombres con reputaciones sólidas en el ramo, oficiales ilustradores que sabían dibujar con precisión ayudantes de laboratorio encadenadas, lánguidos jaguares de la jungla con todo detalle y cuerpos masculinos muscularmente correctos cuyos pies parecían realmente sustentar su peso. Al cogerlos en las manos, aquellos primeros números de Wonder Comics y Detective Comics, con sus tripulaciones multicolores de piratas, envenenadores hindúes y vengadores con sombrero de paje y con su abundante tipografía al mismo tiempo tosca y elegante, todavía hoy parecen prometer aventuras de una diversidad ligera pero verdaderamente satisfactoria. Demasiado a menudo, sin embargo, la escena descrita en la cubierta no guardaba relación con el mejunje desvaído de sus páginas. En el interior —de donde en la actualidad emana un olor de mercadillo a corrupción y nostalgia— el cómic de 1939 se encontraba, morfológica y artísticamente, en un estado mucho más primitivo. Como sucede con todas las formas mestizas de arte y con los idiomas criollos, en sus inicios atravesó un periodo necesario e intensamente fértil de confusión genética y gramatical. Hombres que durante la mayor parte de sus vidas habían leído tiras cómicas de periódicos y revistas pulp, muchos de ellos jóvenes y sin experiencia con el lápiz, el pincel de entintar y los crueles plazos de entrega del trabajo a destajo, luchaban por ver más allá de los estrictos requisitos espaciales de la tira de prensa, por un lado, y de la atronadora y exuberante elocuencia del pulp por el otro.

Desde el principio hubo una tendencia entre educadores, psicólogos y el público en general a contemplar el cómic como un simple descendiente degenerado de la tira cómica, entonces en el apogeo de una gloria que pronto habría de empezar a marchitarse, leída por presidentes y por chóferes de coches Pullman, un orgulloso primo americano, por su gracia y vitalidad indígenas, del béisbol y del jazz. Parte del oprobio y de la sensación de vergüenza que nunca abandonarían al formato del cómic se debía al hecho de que en su principio se resentía inevitablemente, incluso en el mejor de los casos, de la comparación con el esplendor manierista de Burne Hogarth, Alex Raymond, Hal Foster y los demás reyes del dibujo de viñetas humorísticas, con el humor sutilmente modulado y la ironía adulta de Li'l Abner, Krazy Kat y Abbie 'n' Slats, con el talento narrativo sostenido y metronómico de Gould y Gray y Gasoline Alley o con el diálogo vertiginoso y nunca superado entre relato visual y relato verbal de la obra de Milton Caniff.

Al principio, y hasta muy poco antes de 1939, los cómics no habían sido en realidad nada más que compilaciones reimpresas de las tiras más populares, sacadas de sus contextos originales en la prensa y obligadas, no sin violencia ni tijeretazos, a meterse entre un par de cubiertas baratas y chabacanas. El ritmo mesurado de tres o cuatro viñetas de las tiras, con sus continuarás de los viernes y sus recapitulaciones de los lunes, se resentía de los confines más espaciosos del «libro de viñetas», y lo mismo que había sido elegante, excitante o hilarante cuando se administraba a cucharaditas en dosis diarias resultaba entrecortado, repetitivo, estático e innecesariamente prolongado en las páginas, por ejemplo, de More Fun (1937), el primer cómic que Sammy Klayman compró en su vida. En parte por esta razón, pero también para evitar pagar a las agencias existentes por los derechos de reimpresión, los primeros editores de cómics empezaron a experimentar con contenido original, contratando a artistas o equipos de artistas para que crearan sus propios personajes y tiras. Si tenían experiencia, estos artistas carecían por lo general de éxito o talento; los que tenían talento carecían de experiencia. Esta última categoría incluía en su mayor parte a inmigrantes o hijos de inmigrantes, o bien a chavales del campo recién bajados del autobús. Tenían sueños, pero sus apellidos y su falta de contactos les impedían toda posibilidad real de éxito en el mundo majestuoso de las portadas del Saturday Evening Post y los anuncios de las bombillas Mazda. Muchos de ellos, hay que decirlo, no sabían hacer un dibujo realista del apéndice corporal reconocidamente complejo con el que confiaban en ganarse la vida.

El descenso de calidad que siguió a la revolución del contenido original fue inmediato y vertiginoso. Las líneas se volvieron vacilantes, las posturas extrañas, las composiciones estáticas y los fondos inexistentes. Los pies, notoriamente difíciles de dibujar con realismo en profundidad, desaparecieron por completo de las viñetas, y las narices se redujeron a variaciones simplistas de la letra vigésimo segunda del abecedario. Los caballos parecían perros larguiruchos y fornidos, y los automóviles estaban cuidadosamente rodeados de líneas de velocidad para disimular que no tenían puertas, que nunca guardaban la escala y resultaban todos idénticos. Las chicas guapas, una flecha imprescindible en la aljaba de todo dibujante, obtenían resultados algo mejores, pero los hombres solían ir con trajes sin arrugas que parecían fabricados a base de hojalata para conductos de estufa y con sombreros que parecían pesar más que los automóviles, todos en posturas forzadas, con barbillas enormes y dándose de puñetazos entre ellos en unas narices que parecían marcas de visto bueno. Los forzudos de circo, los criados hindúes gigantes y los señores de la jungla con taparrabos exhibían invariablemente musculaturas fantásticas, quinticeps y octoceps y beltoides, y sus abdómenes parecían las quince bolas de billar metidas en el triángulo de saque. Las rodillas y los codos se doblaban en ángulos dolorosos y articulaciones dobles. El color era turbio en el mejor de los casos y en el peor apenas había colores. A veces solamente había dos tonos de rojo o dos de azul para toda la historia. Pero en la mayoría de casos, los cómics no adolecían de falta de trabajo —puesto que en ese sentido había una vitalidad considerable y un fervor colectivo nacido de la Depresión, e incluso algún dibujante ocasional con talento que estaba pasando una mala racha— sino de una tendencia gravísima a la copia. Todo eran versiones, a veces sin apenas alteraciones, de una tira de prensa o de un héroe pulp radiofónico. El Avispón Verde de la radio dio lugar a avispas, escarabajos y abejas de todos los colores. La Sombra se vio seguido como si de sombras se tratara por una legión de justicieros con traje y sombrero de fieltro y entrenados por lamas. Todas las villanas eran versiones descaradas de Dragon Lady. En consecuencia, el cómic empezó a languidecer casi en el mismo momento de inventarse, o muy poco después, carente de sentido y de distinción. No había en él nada que uno no pudiera encontrar mejor hecho, o más barato, en alguna otra parte (y en la radio se podía conseguir gratis).

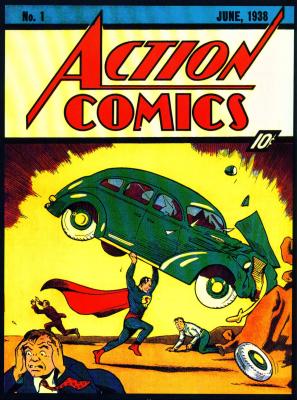

Luego, en junio de 1938, apareció Superman. Lo habían enviado por correo desde Cleveland a las oficinas del National Periodical Publications un par de jóvenes judíos que le habían otorgado el poder de un centenar de hombres, de un mundo lejano y de toda su esperanza y su angustia de adolescentes con gafas. El dibujante, Joe Shuster, aunque técnicamente no era nada del otro mundo, pareció entender desde el principio que la enorme página rectangular del cómic ofrecía posibilidades para narrar y componer que no existían en los periódicos. Para representar todo el brío parabólico de uno de los saltos patentados de Superman desde un rascacielos unió tres viñetas verticalmente (en aquel punto de su carrera, el Hombre de Acero no sabía volar propiamente), y elegía los ángulos y disponía las figuras con cierto gusto cinematográfico. El guionista, Jerome Siegel, había forjado, gracias al potencial combinatorio de su amor fanático y su conocimiento enciclopédico de los pulps y sus antecedentes, una magnífica aleación de diversos arquetipos y personajes previos desde Sansón hasta el Hombre de Bronce, dotada de una elasticidad, una dureza y un lustre irrepetibles. Aunque lo habían concebido originariamente como a un héroe de tira de prensa, Superman nació en las páginas de un cómic; allí prosperó y, después de su nacimiento milagroso, empezó a tomar forma, dejó atrás su timidez transitoria y se construyó una meta en el mercado de los sueños de diez centavos: transmitir el ansia de poder y el gusto por la indumentaria chillona de una raza de gente desprovista de poder y sin permiso para elegir su ropa. Los cómics eran cosas de niños, pura y ciertamente, y llegaron precisamente en el momento en que los niños de América empezaban, después de diez años de terribles penurias, a ver cómo alguna moneda de diez centavos superflua llegaba a sus bolsillos.

Michael Chabon

Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay

0 comentarios